Те, кто умеют читать, не умирают. Те, кто умеют читать, могут разговаривать с теми, кого давно нет. Те, кто умеют читать, могут общаться с другими мирами, даже тогда, когда эти миры уже не существуют.

Фантастическая повесть Павла Георгиева именно об этом. Читайте – и вам откроется новый мир. Может быть, именно он – наше будущее.

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ

ЧАША СОКРАТА

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Это был первый его поход на Холмы. Ночь перед походом он почти не спал. Иногда ему становилось страшно, ведь совсем рядом с Холмами жили Скины. Но сейчас, когда перед ним вдруг возникла бескрайняя даль с возвышающимися вдали могучими лесистыми холмами, которых он никогда раньше не видел и которые поразили его своей необычностью, ему было совсем не страшно и даже немного весело. Перед ним открылся новый мир, ведь до этого он никогда не выходил за пределы посёлка «людей травы». Рядом были его сверстники, которые так же, как и он, первый раз пошли на Холмы, его отец и другие мужчины селения. Для него, как и для других его сверстников, которым исполнилось семь лет, это был «Первый день на Холмах».

Он был особенно горд тем, что главным в походе на Холмы был его отец – Крепыш. Он был такой сильный, смелый, крепкий, он шёл впереди всех. Но мальчику было немного неловко, что он не похож на отца и что его прозвище не означало что‑то сильное и крепкое, а было немного смешным – Жмурик. Так его называли потому, что он плохо видел и всё время жмурился, щурил глаза. Старики говорили, что раньше люди, которые плохо видели, носили очки, но теперь все давно забыли про них. Никто уже не смог бы их сделать. Разве что их можно было откопать на Холмах. Но он не понимал, как они могут улучшить его зрение и как что‑то можно вообще надеть на глаза.

Они совсем близко подошли к Холмам. Теперь уже совсем рядом виднелись раскопы, словно норы, проделанные в земле, уводившие далеко под землю. Крепыш остановил группу и, подождав, пока все соберутся, стал говорить.

– Ещё раз всем напоминаю, особенно молодёжи, что там, дальше, – он указал рукой на поросшие лесом холмы, – начинается территория Скинов. Без моего разрешения от группы никому не отбиваться, слушаться старшего по отряду и всегда помнить, что Скины рядом. Поймают кого-нибудь на своей территории, – он понизил голос, – сдерут кожу, снимут скальп и выпотрошат. Они это любят. Сейчас у нас с ними мир, но заходить на их территорию не надо. А сейчас разбиваемся на отряды и идём вниз. В каждом отряде есть старший. Его слушать, он всё объяснит.

Они спустились вниз по земляным траншеям, укреплённым перекрытиями. Там дальше была разветвлённая сеть ходов. Люди подкапывались под холмы – каждый в своём отряде. Жмурик уже знал, что надо искать, как это выглядит и как нужно окапывать препятствия и продвигаться далее. Когда‑то на месте Холмов был Город. Что такое Город, он не совсем себе представлял. Но взрослые рассказывали, что это было место, в котором жило очень много людей. Много, много лет назад люди жили в городах, и у них было всё. Вода, свет, еда, когда захочешь и где захочешь. Но им хотелось большего. И потому началась война. Города были разрушены. Потом их занесло песком, и с тех пор они превратились в Холмы. Что такое война, Жмурик понимал. Рядом с ними жили Скины, люди, которые любили сдирать кожу с тех, кого поймают. Из черепов они делали чаши, из кожи, снятой с рук, – колчаны для стрел. А если они ловили женщин, то сажали их на цепь, как собак. Каждый мог сделать с ними что захочет. Всё это Жмурик знал, потому что взрослые рассказывали это детям с самых ранних лет, чтобы те никогда не заходили на территорию Скинов. Но бывало и иначе. Скины иногда похищали «людей травы». А иногда нападали на них. Старики ещё помнили ту войну, когда им пришлось защищать от Скинов женщин и детей.

Под холмами были обломки города. Когда‑то кому‑то пришло в голову начать копать холмы. И им открылся целый мир. Откопанные предметы и вещи стали приносить в посёлок. Некоторые были совсем не понятны. Но кое‑что можно было использовать в хозяйстве. Теперь, например, не надо было выдалбливать миски и ложки из дерева. Среди обломков города они находились в огромном количестве. Нужно было

их только почистить речным песком, и они начинали даже блестеть. Можно было копать всё глубже и глубже и находить целые пространства и постройки. А там были залежи нужных вещей, которые можно было принести в посёлок и сделать общим достоянием. И тогда правилом стало ежедневно ходить на Холмы. Все мужчины посёлка разбивались на четыре части и поочерёдно ходили на раскопки. Кто не шёл на Холмы, оставался в посёлке или дежурил на границе со Скинами. Группа, в которой был Жмурик, чистила проходы в большом каменном мешке, который назывался когда‑то домом. Среди раскорёженных каменных блоков и железных прутьев нужно было осторожно, не торопясь расчищать мусор и собирать полезные предметы.

В таких домах жили раньше люди. Их было много-много. И домов, и людей.

Особо ценной находкой считались фонарики. Это были небольшие трубки, которые выпускали свет. Иногда к ним находились батареи. И тогда их можно было вставить в потухший фонарь, и он продолжал светить. У многих были такие фонари, и им работалось легче. Жмурик, как и все, кто пришёл на Холмы впервые, загадал желание – найти фонарик. Но и без фонарей, если немного подождать, глаза привыкали к темноте.

Первый день на Холмах для Жмурика оказался вовсе не плохим, фонарика он, конечно, не нашёл, но зато нашёл карандаш. Это была большая удача. Карандашом можно было рисовать. Рисовали обычно на срезах деревьев. Делали их как можно тоньше. Получалась круглая картина, большая или маленькая, в зависимости от размеров среза. Можно было рисовать и маленькими угольками, остававшимися от костров. А Жмурику очень нравилось рисовать. Ведь рисовала его мама, Мирена. Так её прозвали за спокойный и мирный характер. Ведь не всякая женщина смогла бы стерпеть нрав Крепыша.

Когда они возвращались с Холмов и подходили к своему поселению, он уже издали заметил пёструю мамину юбку. Мама махала руками и улыбалась.

– Ну вот, Жмур, это твой первый поход на Холмы. Вот ты и стал взрослым, – сказала она, обнимая сына.

Когда они зашли в дом, отец первым делом решил похвалить Жмурика.

– Смотри, Мирена, первая находка. – Отец торжественно положил на грубый деревянный стол карандаш, который нашёл Жмурик.

– Поздравляю, поздравляю, – Мирена засмеялась и потрепала сына по голове. Потом она, слегка покашливая, начала собираться на общий праздник в честь «Дня холмов», примеривая новое домотканое платье перед осколком зеркала, найденного когда‑то отцом на Холмах.

– Сейчас, на общем собрании, гордо покажешь этот карандаш! – велел отец.

– А фонарик кто-нибудь нашёл? – спросила Мирена, снимая пёструю юбку.

Отец подошёл к Мирене и нежно обнял её.

– Ты худеешь, Мирена, – тихо сказал он. – И кашель усиливается.

В его голосе Жмурик уловил тревогу, и ему тоже стало немного не по себе.

– Что ж… – Мирена выпрямилась и задумалась. – Дети уже большие, а «Чаши Сократа» всё равно не миновать.

– Ну, пойдёмте! – сказала она бодро, отстраняясь от отца.

– Эй, Жмур, не забудь свой карандаш.

Ночью, когда зажглись первые звёзды и все уже ложились спать, Жмурик тихо спросил:

– Мама, а куда делись все эти люди, которые жили в городах?

– Разве вам не говорили? – удивилась она. – Была «Большая война», и они все погибли.

– А почему мы живы?

– Очень мало людей тогда выжило, но те, кто остался жив, ушли в леса. А потом города занесло песком, и только холмы остались. А потом и холмы заросли лесом.

– А откуда ты это знаешь?

– Старый Дубрава мне рассказывал, когда я была такой, как ты.

Жмурик вспомнил дряхлого старика, который уже почти не выходил из своей старой лачуги. Его подкармливали и дивились тому, что его не берёт смерть и ему не приходится пить «Чашу Сократа». Звали его Дубрава, потому что он как будто сросся со своей лачугой, выдолбленной им давным-давно в остатках старого могучего дуба.

– А откуда Дубрава всё это знает? – удивился Жмурик. – Он что, жил тогда?

Мирена засмеялась.

– Нет конечно. «Большая война» была давным-давно. А Дубрава знает это от тех, кого он знал. Ведь он живёт очень долго. А все остальные пьют «Чашу Сократа». Иногда совсем молодыми.

Голос Мирены вдруг стал тихим и осёкся. Она замолчала.

– А ещё он умеет читать, – сказала Мирена уже веселее, будто стараясь перебить прежний разговор о «Чаше Сократа». – Вернее, умел. Не знаю, как сейчас, ведь он очень старый. Он даже учил читать меня и показывал мне книги.

– Как это чи-читать? – удивился Жмурик. – И книги? Что это такое?

– О, это было так интересно! – Мирена взяла со стола карандаш, найденный Жмуриком, и, щурясь, потому что было уже совсем темно, аккуратно вывела прямо на столе МИРЕНА.

– Что ты нарисовала? – удивился Жмурик, разглядывая непонятные знаки.

– Это МИРЕНА, – засмеялась мама, – моё имя. Завтра утром ещё посмотрим. Когда будет светло. Это я запомнила навсегда. И могу написать это даже в темноте. Писать своё имя меня научил Дубрава.

– А книги – это тоненькие-тоненькие лепесточки, на которых полно вот таких знаков, – помолчав, продолжила она. – Там целые истории и жизни. Жаль, что Дубрава такой старый. Ты мог бы поучиться у него. А теперь давай спать.

Через полгода Мирене стало совсем плохо. Жмурик вздрагивал по ночам от кашля, которым всё чаще заходилась мать. Она стала совсем худая. Больше она не готовила еду. А потом перестала и вставать. И вот однажды ночью Жмурик сквозь сон услышал, как, разговаривая с отцом, она произнесла: «Пора». Утром Жмурик подошёл к маме. У него дрожали пальцы, и ему было холодно, хотя на улице стояла жаркая погода. Всё его друзья носились по двору, купались в реке, собирали в лесу первую землянику, а он понимал, что его мамы скоро уже не будет.

Отец вышел из комнаты. У крыльца собрались женщины, и он услышал «готовить Чашу».

– Мама, – сказал он, стараясь не заплакать, – зачем люди пьют «Чашу Сократа»?

Мирена отвернулась к стене и ничего не сказала. Он уже хотел выйти, но мать повернулась к нему, тронула его рукой и еле слышно сказала:

– Чтобы не мучиться, сынок. А теперь иди и будь хорошим.

На улице его ослепило солнце и оглушили вопли малышни. Он увидел, как женщины, стоявшие около крыльца, разговаривавшие с его отцом, пошли в сторону болота. Он, сам не зная почему, медленно пошёл за ними. Они медленно уходили всё дальше от посёлка в сторону леса. Среди высоких сосен и осин солнечный свет потускнел. Начинались «Большие топи». Здесь было мрачно и тоскливо, но бояться было некого. Скины здесь никогда не ходили. Да и вообще, кроме «людей травы» здесь никто не смог бы пробраться по болотной трясине по едва заметным лишь им одним тропкам и дорожкам. Жмурик шёл за женщинами всё дальше и дальше. Среди женщин были девочки чуть постарше его. Одна из них подошла к нему.

– Мы идём за цикутой, – сказала она. – Это такие белые цветочки, вон, видишь, женщины уже собирают их. А потом из них приготовят питьё для твоей мамы…

Он увидел, как старшие женщины собирают траву с ярко-белыми небольшими цветами. Девочка снова заговорила:

– А моя мама говорит, что мы все когда-нибудь выпьем «Чашу Сократа», чтобы не было больно и тоскливо. Она говорит, что, когда пьют цикуту, то уходят в мир снов. Мы все больны. Просто хворь проявляется у всех по-разному. Твоя мама кашляла, а мой отец не мог больше глотать еду. А ещё мама говорит, что хворь появилась от той «Большой войны», когда люди перебили друг друга. Поэтому и уроды рождаются так часто. Поэтому появились Скины.

– А кто такой Сократ? – спросил Жмурик у отца, когда всё закончилось.

– Не знаю, – отец пожал плечами. – Кажется, он был первым, кто выпил цикуту.

– А кто он был и где жил?

– Спроси у Дубравы, может, он знает, – сухо ответил отец. И они больше не разговаривали на эту тему.

* * *

После смерти матери отец взял себе другую женщину. Так было нужно, потому что общине нужны были новые люди. А отец был ещё молод. Жмурик ходил на Холмы, охотился вместе со взрослыми, работал в поле. Но что‑то было не так. Он стал замечать, что отец перестал его любить, потому что он не был таким, как он. Он не был сильным, не был лидером. Он был меньше и слабее, чем остальные мальчики. И отец перестал им гордиться.

Жмурик обрезал часть стола, где мама написала своё имя, и прожёг его острой калёной железкой по знакам, так, чтобы надпись не могла стереться. Потом он повесил этот обрезок на стену, над своей кроватью.

…После того как не стало мамы, Жмурик пошёл к старой лачуге Дубравы и рассказал о матери. Оказалось, что старик ещё мог говорить, хотя и с трудом, и даже помнил Мирену. А потом мальчик сказал, что он хочет научиться читать и посмотреть на книги. Дубрава долго молчал, уставившись куда‑то в сторону. А потом, вдруг что‑то решив для себя, кряхтя вытащил из‑под лежанки кучу обтрёпанных странных листов, скреплённых вместе, разной величины и толщины. Сверху и снизу каждой из них было что‑то вроде крышки, толстого листа, прикрывавшего собой тонкие листочки. Он показал на них Жмурику и сказал, что тот может забрать всё это себе. Жмурик наклонился над книгами и приоткрыл одну из них. На каждом листочке он увидел знаки и чёрточки, которые замелькали в его глазах, как маленькие жучки или мошки.

– Это буквы, – сказал Дубрава.

– Буквы? – удивился Жмурик. И он стал искать знаки, похожие на те, что написала его мама. Что‑то знакомое мелькало то тут, то там, но того сочетания, которое он хорошо помнил, он не находил.

– Если их знать, – тяжело дыша сказал Дубрава, – можно услышать голоса разных людей и узнать их прошлое.

– А как узнать буквы? Моя мама ведь знала их.

Дубрава улыбнулся.

– Твоя мама знала только, как пишется её имя. Я научил её этому. Но ты можешь, если захочешь, научиться читать эти книги. Я ещё жив и смогу научить тебя.

И Жмурик стал учиться. Он приходил к Дубраве, когда мог, заодно приносил ему еду и ухаживал за ним. Книги он перенёс к себе, предупредив отца, чтобы тот не разжигал ими печку. Он приходил к Дубраве, и тот чертил буквы и слова прямо на земляном полу в своей хибаре, сделанной из старого дуба. Оказалось, что никто больше, кроме Жмурика, не захотел учиться читать. И Жмурик стал единственным учеником Дубравы. И Дубрава, и Жмурик торопились, понимая, что Дубрава уже очень стар. Но Жмурик оказался прекрасным учеником. Через год он уже мог читать и немного писать.

– Помнишь те книги, которые я передал тебе? – спросил Дубрава. – Среди них есть книги о Сократе. Я хочу, чтобы ты первым делом прочёл их. Будет очень трудно, но ты постарайся, а что не поймёшь, то я постараюсь объяснить.

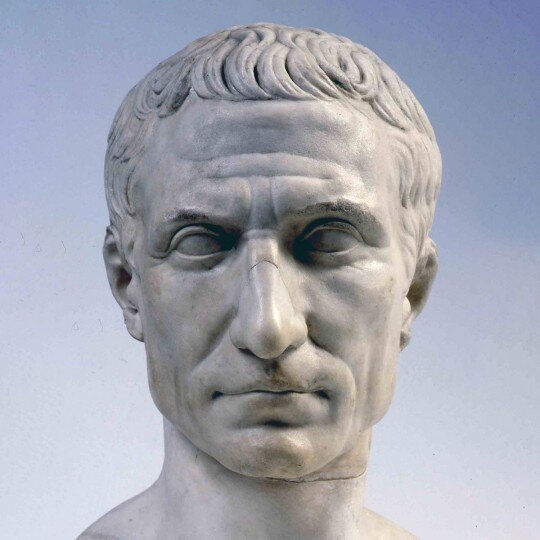

– Дубрава, я давно хотел спросить тебя: кто такой Сократ? И почему мы пьём «Чашу Сократа», когда начинаем чувствовать себя очень плохо?

Дубрава развёл руками и покачал головой. Это означало, что он хочет очень многое сказать, но не может, потому что говорить ему становилось всё труднее и труднее. Но, помолчав немного, он всё‑таки заговорил.

– Я ждал этого вопроса, – тяжело дыша, произнёс Дубрава. – Это удивительно, мы стали почти дикарями, но мы пьём «Чашу Сократа».

Он усмехнулся.

– Очень забавно. Почему так получилось, я не знаю. Может, это его пророчество. Не знаю, откуда это пошло. Я имею в виду наше время. Вернее, безвременье, ведь сейчас время кончилось. И история кончилась. Нет больше человеческой истории. Хотя кто знает, была ли она вообще когда-нибудь, эта история… Я имею в виду не историю, а людей. Люди? Многие ли из тех, кто жил на земле, могли назвать себя людьми за всё то время, какое принято называть историческим временем. Но ты должен прочитать те книги, которые я скажу. И только потом всё поймёшь.

Он помолчал, чтобы отдышаться.

– Знаешь, после той войны даже те, кто выжил, жили недолго. Эта штука называется «радиация». Она вызывает разные болезни. Чтобы не мучиться, люди начали пить цикуту. А уж потом кто‑то вспомнил Сократа. Не знаю, шутки ради, или по незнанию, или кто‑то вдруг вспомнил что-то. Трудно уже сказать. Но кто такой Сократ на самом деле, чего он хотел и почему он выпил цикуту, ты узнаешь из книг, которые я передал тебе. А начни с «Апологии Сократа» Платона. А потом я буду говорить тебе, что прочесть дальше. Нет, лучше скажу сейчас. Запиши всё, что я сейчас скажу.

И Жмурик аккуратно записал карандашом на бересте все те непонятные названия книг, которые он должен был прочесть. Вернее, книга была одна. Её автором был Платон. А в книге были диалоги.

– А кто такой Платон? – спросил Жмурик.

– Платон был учеником Сократа, он записывал всё, что говорил его учитель. Что‑то вроде тебя.

Дубрава улыбнулся.

– Значит, Сократ учил, а Платон учился, – Жмурик понимающе закивал головой.

– Да, да, – подтвердил Дубрава.

– А откуда у тебя эти книги? – спросил Жмурик Дубраву, – уж не с Холмов ли?

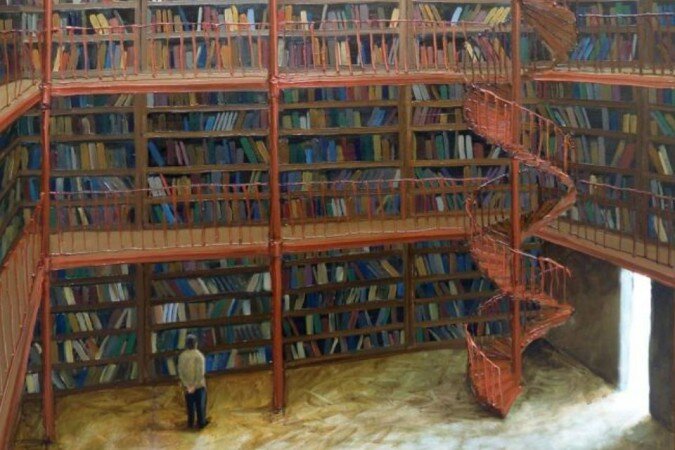

– А откуда же ещё? – засмеялся Дубрава. – Это было очень давно, когда не было ещё ни тебя, ни Мирены. Я был молод и ходил на Холмы, так же, как ты и как все, копаться в грязи старого города. Когда‑то там, на Холмах, был город. Большой город. Никто уже не знает, как он назывался. Да. Но не зря говорят, что даже в грязи можно найти жемчужину. Мы нашли остатки библиотеки, а там все эти книги. Тогда я ещё не знал, что это такое. Обычно ими растапливали печь, но я отложил их в сторону. А потом один старик, который умел читать, объяснил мне, что это такое, и научил читать. А теперь мой долг – научить этому тебя. А ты должен будешь обязательно научить кого-нибудь ещё. Присматривайся к тем, кто, на твой взгляд, сможет и захочет читать. А может, он или она придут к тебе сами. Как однажды Мирена, а потом ты пришли ко мне.

Придя домой, Жмурик с нетерпением выгреб все книги, которые отдал ему Дубрава. Он и раньше вытаскивал их, читал непонятные названия, пытаясь читать сам текст. Он с волнением начал перебирать ветхие, жёлтые от времени листочки, рассыпающиеся в его руках. Осторожно, боясь даже дышать, он переворачивал старые страницы книги, с жадностью прочитывал их и тут же терял, потому что они рассыпались. Почти всё, что он читал, было непонятно. Но сквозь непонятные слова, имена, названия проступало что‑то общее, что он мог хоть как‑то понять, вернее почувствовать. Он оторвался от чтения и закрыл глаза. Потом открыл их и посмотрел куда‑то вдаль, словно разглядывая неведомую картину. Он увидел залитую солнцем площадь, а посреди неё каких‑то шумящих людей, одетых странно и непонятно. Посреди площади стоял пожилой, курносый человек. Это и был Сократ. Он говорил спокойно и убедительно, но время от времени люди на площади с шумом реагировали на его слова, кто‑то возмущённо махал руками, кто‑то кидал в него мелкие камешки, кто‑то плевался. Он как будто в чём‑то был виноват перед ними. А человек продолжал спокойно говорить и смотреть на людей без ненависти и страха. В его взгляде было скорее любопытство или сожаление.

– Меня осудили за то, что я сознательно всю жизнь не давал себе покоя и пренебрёг всем тем, о чём заботится большинство, – корыстью, домашним делами, военными чинами, речами в народном собрании, участием в управлении, в заговорах, в восстаниях… – сказал Сократ. – А ещё за то, что я не шёл туда, где я не мог принести никакой пользы – ни вам, ни себе. А шёл туда, где мог оказать величайшее благодеяние.

Сократ подождал, пока станет тише и продолжил:

– У меня не хватило дерзости и желания говорить то, что люди хотели бы услышать, чтобы оплакивать себя и горевать. Потому что, – говорил он, – ни в суде, ни на войне не следует никому избегать смерти любыми способами без разбора. Избегать смерти не трудно, труднее избегнуть нравственной порчи. И вот я утверждаю вам, меня умертвившие, что после моей смерти вас постигнет кара тяжелее той смерти, которой вы меня покарали.

Жмурик оторвался от чтения и закрыл глаза. Потом открыл их и увидел где‑то вдали всю ту же площадь, заполненную народом, и маленького смешного курносого человека. Его последние слова потонули в шуме негодующей толпы. Но он приветливо махнул рукой и спокойно сказал:

– Но уже пора идти отсюда мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идёт на лучшее, это никому не ведомо, кроме Бога.

Его заставили выпить цикуту, подумал Жмурик. Но за что? Он спросит это у Дубравы. А сейчас нужно читать дальше. Он посмотрел на кусочек бересты, где было записано то, что велел прочитать Дубрава. «Горгий» – прочёл он. Он нашёл нужный текст и начал читать. Теперь читать стало легче. И прочитанное казалось понятнее. Пятеро мужчин, и среди них Сократ, вели беседу. Среди них был и Горгий, чьим именем был назван текст. Сократ о чем‑то спорил с Горгием. О чём, Жмурик до конца не мог понять, но почувствовал, что это какой‑то очень нужный, важный спор. Постепенно он понял, что Сократ и Горгий говорят о том, как должен жить человек. Что есть добро, а что зло. Что нужно делать, чтобы было хорошо, а что нет. Хотя Жмурик всё же не конца понимал смысл спора, слова Сократа казались ему лучше, добрее, понятнее. Сократ говорил, что человек должен быть воздержанным, владеть собою и быть хозяином своих наслаждений и желаний. Но основной спор у Сократа развернулся не с Горгием, а с человеком по имени Калликл. И вот сказал Калликл:

– Кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были они необузданны, должен найти в себе способность им служить, должен исполнять любое своё желание. Но, конечно, большинству это недоступно, и поэтому толпа, стыдясь своей немощи и скрывая её, поносит таких людей, и объявляет своеволие позором, и, как я уже говорил раньше, старается поработить лучших по природе; бессильная утолить собственную жажду наслаждений, она восхваляет воздержанность и справедливость – потому, что не знает мужества. Но если кому выпало родиться сыном царя или с самого начала получить от природы достаточно силы, чтобы достигнуть власти – тирании или другого какого-нибудь вида господства, что поистине может быть для такого человека постыднее и хуже, чем воздержанность? Он может невозбранно и беспрепятственно наслаждаться всеми благами, а между тем сам ставит над собой владыку – законы, решения и поношения толпы! И как не сделаться ему несчастным по милости этого «блага» – справедливости и воздержанности, если он, властвуя в своём городе, не может оделять друзей щедрее, чем врагов? Ты уверяешь, Сократ, что ищешь истину, так вот тебе роскошь, своеволие, свобода – в них и добродетель, и счастье, а всё прочее, все ваши красные слова и противные природе условности – никчёмный вздор.

Жмурик задумался. Он почти увидел, как красивый, полный человек говорил, что в жизни прав тот, кто сильнее. Нет ни добра, ни зла. Всё позволено тому, кто сильнее и удачливее других. Делай всё, что угодно, лишь бы это было полезно для тебя. Жмурику это было понятно. Он видел, что в их общине лучше было сильным. Сильным доставались самые красивые девушки. Сильные становились вожаками, как его отец. А слабые выполняли подсобные работы. Он вспомнил Синеглазку. Эта девушка очень ему нравилась, но он знал, что его женщиной она не станет. Потому что он был слабым. Но нужно было быть сильным. Он понимал это. Он подумал о Скинах. Рано или поздно они снова нападут на них, и тогда нужно будет драться с ними. А он, сможет ли он защитить их небольшую общину? Он вернулся к чтению. Но теперь он скорее уже не читал, а видел и слышал происходящее.

– Да, и все прочие желания, которые испытывает человек, если он может их исполнить и радуется этому, то он живёт счастливо, – сказал Калликл уверенно.

Сократ покачал головой.

– Прекрасно, мой дорогой, продолжай и не смущайся. И я тоже не буду смущаться. Поэтому скажи‑ка мне, Калликл, а если кто страдает чесоткой и испытывает зуд, а чесаться может сколько угодно и на самом деле только и делает, что чешется, он живёт счастливо?

Калликл развёл руками и засмеялся.

– Хорошо. Я утверждаю, что и тот, кто чешется, ведёт приятную жизнь.

– А раз приятную, значит, и счастливую? – спросил Сократ, тоже улыбаясь.

– Совершенно верно, – усмехнулся Калликл.

– Тогда ли только, если зудит в голове, или… или можно дальше не спрашивать? – Сократ хитро подмигнул присутствующим. – Подумай, Калликл, что бы ты отвечал, если бы тебя стали спрашивать и про остальное, про всё подряд? И в конце концов про жизнь распутников, не чудовищна ли она, не постыдна, не жалка? Или ты отважишься утверждать, что и распутники счастливы, раз у них вдосталь того, что им нужно?

Жмурик почувствовал, что он хорошо понимает это место. Он вспомнил Скинов, которые воровали иногда женщин из общины и сажали их у себя на цепь в маленькой конуре. Каждый мог делать с ними всё, что угодно, в течение недели. А потом с них сдирали кожу и носили как амулет. Он видел и убитых Скинов. Это были отвратительные бритоголовые существа, тела которых были расписаны затейливыми, непонятными картинками и узорами. Он вернулся к чтению.

«Калликл явно растерялся. Он пытался возразить, но уже ясно было, что Сократ побеждает в споре.

– Вдумайся внимательно, мой дорогой Калликл, – сказал Сократ не спеша и, посмотрев на всех, продолжил: – Может быть, не всякая радость то же, что благо? А если так, то радоваться – не то же,

что быть счастливым, а огорчаться – не то же, что несчастным, и, значит, удовольствие и благо – вещи разные».

Жмурик закивал головой. Теперь он понимал уже почти всё. Он читал дальше. И вот наконец он дошёл до того места, где Сократ говорил свои главные слова.

– Так вот, Калликл, – сказал Сократ торжественно, – достоинство каждой вещи – это слаженность и упорядоченность. Какой‑то порядок, присущий каждой вещи и для каждой вещи особый, делает каждую вещь хорошей. Значит, и душа, в которой есть порядок, лучше беспорядочной. Воздержанный человек не станет ни гнаться за тем, что не должно, ни уклоняться от того, что должно, наоборот, и что‑то преследуя, и от чего‑то уклоняясь, он исполнит свой долг – коснётся ли дело людей или вещей, удовольствий или огорчений, – а если долг велит терпеть, будет стойко терпеть. Такою мне представляется цель, которую надо видеть перед собою в течение жизни, и ради неё не щадить сил – ни своих, ни своего города, чтобы справедливость и воздержанность стали спутницами каждого, кто ищет счастья; да, так надо поступать, а не давать волю необузданным желаниям, не торопиться их утолять, потому что это нескончаемое зло, это значит вести жизнь разбойника. Подобный человек не может быть мил ни другим людям, ни богу, потому что он не способен к общению, а если нет общения, нет и дружбы. Мудрецы учат, Калликл, что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, порядочность, воздержанность и высшая справедливость; по этой причине они и зовут нашу Вселенную «космосом», а не «беспорядком», друг мой, и не «бесчинством».

Жмурик отложил книгу. Он чувствовал, что узнал сегодня что‑то такое, ради чего стоило жить. Завтра он спросит Дубраву, почему Сократа заставили умереть. А сейчас он будет спать. Он слышал, как воют волки, как плачут в соседнем закутке его маленькие братик и сестра от новой жены отца. Они, отец, его новая женщина, весь посёлок, никогда не узнают то, что сегодня узнал он. Что их ждёт? Зачем они родились? В лучшем случае лет тридцать жизни, а потом начинается хворь, у всех разная, но одинаково мучительная. Результат «Большой войны». И люди пьют цикуту, когда начинают чувствовать приближение мучений.

Дубрава тяжело дышал:

– Я знал, что ты спросишь это. Почему его казнили? Я хотел, чтобы ты сам понял это из книги. Я скажу своё мнение. Его заставили выпить цикуту, потому что он был не таким, как все. Люди не любят таких. Он не давал покоя и заставлял задумываться. О том, как нужно жить, о том, что что‑то не так. О том, что они думали хорошо, а это было плохо. Это было в древних Афинах. Там почти все умели читать, ходили в театр, задумывались, как устроен мир. Никто из тех, кто остался на Земле после войны, не может больше читать. Никто не знает, что такое театр. Люди опять охотятся и сеют зерно, как первобытные дикари. Но им уже никогда не стать кем‑то большим. У людей тысячу лет назад было всё. Они не знали, что такое холод и голод. Малейший их каприз исполнялся. Но им нужно было больше. Всё больше и больше. А потом началась война, потому что они хотели ещё большего. Тысячи полезных вещей окружали их, а им хотелось ещё. А теперь мы ходим и собираем их объедки. Мы рады огрызку карандаша, а фонарик – предмет гордости. Вот и всё, что осталось от человеческой цивилизации. Ах, нет, конечно же, ещё эти прозрачные бутылки, которые дети пускают по воде как кораблики, потому что они не тонут. Ты спросишь, почему я не умер, как умирают все. А я не знаю. Может быть, потому что я умею читать, а теперь я последний, кто это умеет. Да вот, ещё ты, я научил тебя. Когда‑то давно на Холмах я нашёл книги, но их было гораздо больше, чем тех, что я тебе отдал. Я был тогда молод, как ты. Никто ими не заинтересовался. Ведь, если их и находят, ими растапливают печь в доме. А я стал рассматривать их и сам научился читать. Это было трудно, но я сумел. Кое‑кто тогда ещё помнил пару букв. Один – одну, другой – другую… Так я потихоньку и насобирал знаний. А потом я только читал. Мне не надо было много. Я был уже стар. Выдолбил в старом дубе дупло и стал в нём жить. Мне приносили еду, с голоду я не умер. Люди знают, что я умею читать, но никто не захотел научиться этому. Только Мирена несколько раз была у меня. Я научил её, по крайней мере как написать своё имя. Знаешь, у меня было много книг. Я перетащил их с Холмов. То, что я откопал, называлось библиотекой. Люди хранили книги в библиотеках. Нет, это было ещё гораздо раньше, чем началась «Большая война». Тогда уже они почти не читали. Да и книг таких уже не было. Потом стали читать по-другому. Я находил такие штуки, но они не работают. Сохранились только книги. Но и они истлевают.

Дубрава замолчал, чтобы отдышаться.

– То, что я отдал тебе, – очень немногое, что осталось от всех книг, которые я смог перетащить с Холмов. Они просто рассыпались, как песок. Но кое‑что я запомнил. Запомнишь и ты. Только вот для кого? Ну, может быть, для кого-то.

Дубрава снова замолчал. И продолжил:

– Читать – это блаженство. Самое большое удовольствие. Даже о еде забываешь. Ты слышишь голос того, кого давно нет. Общаешься с ними. Это лучше, чем разговор. Это общение с самим собой в мире и с миром в самом себе. Это соприкосновение твоего мира и мира других. Это общение миров. Только в чтении твой мир может пересечься с миром кого‑то другого.

Дубрава закрыл глаза. Казалось, что он заснул. Он и вправду стал частью старого дуба, вернее, того, что от него осталось. Но сверху молодая поросль уютно обвила старое корневище, и Дубрава жил теперь не в старом дубе, а как будто в свежем лесном шалаше. Ветер шевелил молодую поросль, и листья тихонько шумели. А там, внутри, был Дубрава. Жмурик любил посидеть возле этого живого зелёного шалаша после общения с учителем. Он то закрывал глаза, то открывал. Он смотрел то на зелень старого дуба, то на бездонное синее небо. Он любил здесь думать. Иногда он вспоминал Синеглазку. Тогда его мысли заполняла непонятная тоска о ней. Тоска эта была непонятной, потому что он сам не знал, о чём он тоскует. Даже если бы она стала его женщиной, он вряд ли бы обрадовался. Жить как все, как его отец, как другие мужчины, он бы не смог. Что‑то другое, иное представлялось ему о ней, но что, он понять не мог. Он вспомнил один разговор с ней, когда они однажды сидели у костра.

– Синеглазка, зачем мы живём? – спросил он девушку.

Она так посмотрела на него, будто не поняла. Но потом, подумав, сказала, что женщины нужны для того, чтобы родить детей, а мужчины должны защищать общину.

«Нет, не для этого», – подумал он. Но для чего, он не мог сказать и сам.

После того, как Синеглазку отдали замуж, он перестал о ней думать.

* * *

Стоял солнечный жаркий день. На Холмах все обливались потом. Правда, там, внизу, было немного прохладней. Жмурик, как и все, очищал проходы и нашёл несколько безделушек. Никто не смог объяснить, для чего нужны были эти вещи людям, которые жили до «Большой войны». Ещё он нашёл два черепа, старых, почерневших. Их находили в большом количестве, но что делать с ними, не знали. Они совсем нигде не могли пригодиться. Поэтому их бросали там, где находили, и шли дальше. Жмурик посмотрел на черепа и подумал, что когда‑то они были людьми. Черепа были очень тонкие и узкие – такие, как и лица у людей до «Большой войны». Иногда откапывали их изображения, всегда большие, и тогда неведомые люди странно улыбались с этих огромных картин. Они почти всегда улыбались. Теперь, когда он уже умел читать, он понимал, что это называлось рекламой. Что это такое Жмурик, не совсем понимал. Но всегда, когда он смотрел на черепа, ему казалось, что они улыбаются совсем как люди с огромных картин.

Однажды он и ещё несколько его сверстников откопали странный ход, который уходил очень глубоко под землю. Сквозь тесные лазы с исковерканной железной арматурой они пробрались в просторный туннель, уводящий в неведомую даль. Какое‑то время они шли между большими ржавыми железными полосами в абсолютной тишине, нарушаемой лишь звуками капель, падавших сверху, словно небольшой дождик. Наконец показалось просторное помещение, с красивыми резными колоннами, уходившими к самому потолку. Стены были украшены светлой когда-то, а теперь серой от времени мраморной плиткой, тут и там лежали большие куски стекла, бывшие когда‑то великолепными настенными плафонами. Несколько фонариков тускло освещали стены и потолки, но и этого света было достаточно для того, чтобы понять, что это место некогда было красивым просторным залом. Особенно Жмурику запомнились колонны. Он вспомнил, что видел их в книгах, которые он читал о древнем прошлом. «В том городе, где жил Сократ, были такие колонны», – подумал он. Здесь они подобрали несколько странных вещей и изумлённые решили пока не идти дальше, а повернуть обратно. Вернувшись, они рассказали об увиденном. Но старшие сказали, что ходить туда больше не надо. Когда‑то кому‑то тоже удалось увидеть подобное, но туннель обрушился и люди пропали, и вход был потерян. Решено было завалить вход арматурой и другим хламом, чтобы никто не мог больше погибнуть в этих странных сырых туннелях. Сейчас Жмурик вспомнил об этом. Он прошёл к тому месту, откуда можно было пробраться в туннель. Он увидел, что вход пока не завален. Им овладело странное желание вновь пробраться туда и найти большой зал с колоннами.

Он начал двигаться по знакомым ходам, опускаясь вниз и мечтая как можно скорее добраться до туннеля, где можно было свободно распрямиться и идти, слушая тишину и звон падающих капель. На самом деле он ловил себя на мысли, что он снова хочет увидеть колонны, которые поразили его своим величием и красотой. В голову ему пришла странная мысль: он очень захотел там, среди колонн, почитать книжечку «Диалогов» Платона. Он носил теперь эту маленькую книжечку с собой повсюду. Она была в относительно хорошем состоянии – листы её ещё хорошо держались и не рассыпались, как в других книгах. У Жмурика было много разных экземпляров «Диалогов» Платона. Это был самый крепкий и маленький экземпляр. И Жмурик решил не расставаться с ним никогда. В часы отбоя на Холмах, когда все утоляли жажду или принимали пищу, он снова и снова перечитывал «Диалоги». Сейчас он с наслаждением читал «Пир». Читал понемногу, смакуя, чтобы продлить удовольствие. И вот сейчас им овладело страстное желание дочитать «Пир» именно там, среди колонн. Он наконец спустился до уровня туннеля и стал идти вдоль старых проржавевших полос железа, которые когда‑то были рельсами. Теперь он знал, что это было метро. Об этом сказали старшие. Когда‑то до «Большой войны» люди с тонкими черепами ездили под землёй в этих узких туннелях, наслаждаясь красотой больших залов, когда железная повозка приносила их в нужное место. Как двигалась эта повозка, теперь никто уже не мог понять. Раскорёженные останки этих повозок можно было найти вдоль всего пути по тоннелям. Кое-где встречались скелеты людей и животных. То и дело под ногами попадались самые обыденные из всех находок – прозрачные пластиковые бутылки. Это всё, что осталось от людей до «Большой войны» в целости и сохранности. Их было так много, что из них можно было выстроить целый город. Но люди в посёлке почти не использовали их. Они ни на что не годились. Только дети пускали их по реке и кидали в них камни. Они потом ещё долго болтались у берега, пока речной ил не заносил их.

Несколько раз он делал привал и выключал фонарик, наслаждаясь перезвоном капель. Откуда-то сверху медленно текли ручейки воды. Под ногами они тоже были. Было прохладно и сыро, но после полуденной жары наверху здесь было приятно. Жмурик немного отдохнул и двинулся в путь. Он помнил дорогу и вот‑вот ожидал увидеть большой зал с колоннами. Наконец вдали он увидел знакомые очертания зала. Он прибавил шагу и оказался у цели. Прошёл между колоннами, постоял у каждой из них. А потом устроился, сев на приготовленный им стульчик, который вытащил из покорёженного поезда метро, кое‑как приладив его к основанию одной из колонн. Он посидел с закрытыми глазами, а потом вытащил томик Платона.

Жмурик закрыл книгу и выключил фонарик. Потом закрыл глаза. Ему очень захотелось уснуть. Во сне он увидел Синеглазку. Она смеялась и уходила от него. Проснулся он от того, что замёрз. Во всём теле была слабость и ломота.

«Надо выбираться», – подумал он.

Когда Жмурик вышел наверх, он не помнил себя от усталости. Дрожали руки и ноги. На Холмах никого не было. Стояла глубокая ночь, но было светло от полной луны, которая серебряным светом освещала поросшие соснами Холмы. Он добрёл до густого ельника и, свернувшись калачиком, уснул. Когда проснулся, он увидел, что на Холмах никого нет, хотя солнце стояло уже довольно высоко. «Странно, здесь уже должны быть люди из посёлка», – подумал он.

Сон освежил его, немного пошатываясь, он медленно пошёл в посёлок. По пути тревога всё больше охватывала его, потому что навстречу ему никто не попадался. Он прибавил шагу. Вдалеке появились знакомые очертания частокола, которым была огорожена часть посёлка.

И вдруг он увидел разбросанные тут и там тела «людей травы» и отвратительные татуированные тела бритых Скинов. Преодолевая страх, он, схватил топор, лежащий около одного из трупов, и побежал за частокол. Взору предстала картина результатов кровавого побоища: «люди травы» бились со Скинами. Сейчас здесь стояла зловещая тишина, не было ни одного живого существа. Жмурик, сжимая топор, переходил от одного дома к другому и ужасался увиденному. И в домах, и на земле ещё свежи были следы борьбы, вповалку лежали тела Скинов и людей посёлка.

Боясь увидеть убитых родных, он обошёл свой дом стороной. С ужасом подумал о Синеглазке.

«Лучше ей умереть, чем плен», – подумал он, обходя огромный чан, в котором обычно «люди травы» готовили еду в праздники. Вокруг него было особенно много трупов женщин и Скинов. И вдруг Жмурик увидел Дубраву, сгорбленно сидящего около своей зелёной лачуги. Он молча опустился рядом со стариком.

– Они пришли ночью, – сказал Дубрава, тяжело дыша. – Когда они перебили всех мужчин, то заставили женщин приготовить много цикуты. Сначала заставили выпить их, а потом напились сами. Они почему-то думали, что, когда мы пьём цикуту, попадаем в волшебный мир… Они хотели попасть туда вместе с нашими женщинами.

Дубрава умер через два дня. Жмурик не стал хоронить его в земле, а оставил его в своей старой лачуге.

В котле оставалось ещё много цикуты, и Жмурик зачерпнул оттуда деревянной чашей смертельный напиток.

– Чаша Сократа… – произнёс он задумчиво, разглядывая мутную жидкость. Ветер разносил дым от костров, которые запалил сам Жмурик, чтобы упокоить тела Скинов и жителей посёлка. Бледное солнце едва пробивалось сквозь едкий дым. Он закрыл глаза и медленно стал подносить чашу к губам. Он умрёт так же, как умер Сократ. Все погибли именно так. И он не исключение. Только Дубрава умер своей смертью…

И вдруг он вспомнил про книгу. Он резко выплеснул содержимое чаши на землю. Потом бережно вынул томик Платона, посмотрел на него, погладил и положил обратно за пазуху. Надо было уходить из посёлка. Но он уже знал, что пойдёт искать других людей и, если найдёт, будет рассказывать им о Сократе.